Dopo mesi di pigra indolenza chiudo (finalmente!) un piccolo volume. Lo faccio con un pizzico di veemenza, come se mi fossi liberata di un peso, o avessi espiato una colpa esiziale. Dopo un’estate di letture smorzate e libri esiliati sugli scaffali, posso fieramente appuntare sul mio taccuino di aver terminato “La Mite”: un libricino, niente di più — una rilettura, per giunta.

Mi rendo subito conto di non averlo mai capito, quel racconto; di averlo sempre sottovalutato e banalizzato, come di solito si fa con quei libri che si leggono con un po’ di sonnolenza durante una noiosissima giornata d’estate.

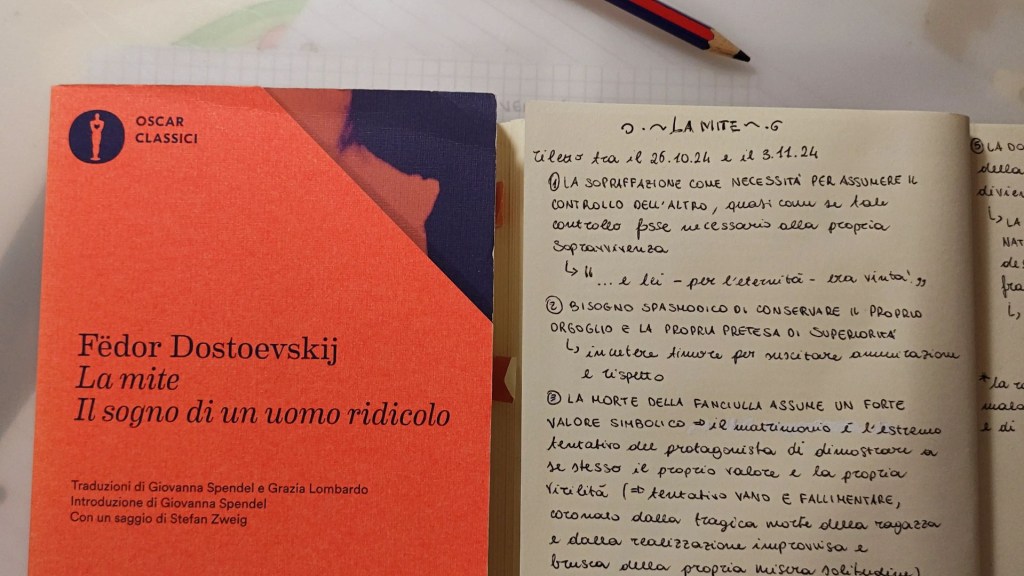

Stavolta, il mio insaziabile bisogno di capire non mi ha concesso alcuna distrazione, e — sempre per fingermi una scrittrice che si rispetti, come sono solita fare — ho provato a buttar giù qualche spunto di riflessione.

… Finché lei giace qui – va ancora tutto bene: posso andare da lei a guardarla ogni istante; ma domani che la porteranno via, come farò io a rimanere solo?

Sono queste le prime parole del turbinoso monologo che l’anonimo protagonista del racconto rivolge ad un interlocutore altrettanto anonimo — altrettanto indefinito. Cerca disperatamente — a tentoni nel buio — un po’ d’ordine e di razionalità per sfuggire alla propria dilaniante disperazione.

Perché sua moglie — quella fanciulla dolcissima, mite e taciturna — ha preferito la morte?

Ha inizio, così, un acchiapparsi di pensieri e ricordi sempre più definiti: l’incontro, il matrimonio e le subdole dinamiche instauratesi tra i due.

Ciò che stuzzica la fantasia del nostro ombroso protagonista è l’abissale differenza di potere e temperamento che intercorre tra lui e la ragazza: lo affascinano l’accondiscendenza e la povertà di lei in contrasto con la fermezza e l’autorità di lui. Il matrimonio è, dunque, un modo per imporre la propria autorità, per confermare il proprio potere, per dimostrare la forza e il vigore di una volontà svilita e sminuita dagli altri e, soprattutto, per soddisfare un bisogno spasmodico di sopraffazione e controllo — come se tale controllo fosse indispensabile alla propria sopravvivenza.

Tacevo sempre, soprattutto in sua presenza […] ma perchè tacevo, poi? Perchè ero un uomo orgoglioso. Volevo che lei lo capisse da sola […], che lei stessa indovinasse e comprendesse che uomo ero io!

Un orgoglioso silenzio fa da cornice a questa scarna realtà matrimoniale. Entrambi i personaggi si chiudono in un ostinato mutismo reprimendo ogni debole accenno di comunicazione: un tentativo puerile da parte di lui di rafforzare il suo ascendente su di lei e di consolidare, di fronte a se stesso, la propria autorevolezza.

La giovane donna — inconsapevole e inesperta della vita — subisce, quindi, una vera e propria violazione della propria natura giovale e affettuosa. Diviene vittima sacrificale di una volontà debole e malata che desidera riscattarsi dinanzi a se stessa, nel tentativo di riacquistare una dignità.

L’avevo sposata, appunto, per tormentarla.

La morte — conseguenza inevitabile della suddetta violazione — assume, quindi, un fortissimo connotato simbolico: rappresenta l’estremo fallimento di un uomo cinico e meschino — un uomo malato, un uomo che non ha nulla di attraente 1— nel suo tentativo di accertarsi della propria virilità, coronato dall’improvvisa e brusca realizzazione della propria misera solitudine.

Gli uomini sono soli sulla terra — ecco la disgrazia! “C’è nel campo un uomo vivo?” grida un prode russo. Grido anch’io, non sono un prode e nessuno mi risponde. […] No, seriamente, quando domani la porteranno via, che sarà di me?

1 Memorie dal sottosuolo

Lascia un commento